鶴岡八幡宮 一巡

まずは鎌倉の中心となっている鶴岡八幡宮に参拝、舞殿とその後ろの広い石段を登ったところに本殿が鎮座していますが、広い境内にはその他に見るべき所がたくさんあります。ご本殿のお詣りだけで終わらせずに、鎌倉幕府から続く鶴岡八幡宮には、さまざまな歴史が刻まれています。まずは一回り、境内の主要なポイントを巡り、その後に詳しく歴史を見ていきましょう。

境内のご案内(1)

三の鳥居

この鳥居は、三の鳥居と言われています。一の鳥居と二の鳥居はどこにあるの?

二の鳥居はここよりずっと南、鎌倉駅に近く、現在は段葛の桜並木が始まるところにあり、実質的な八幡宮の参詣口となっています。一の鳥居はさらに南の海岸近くにあります。鳥居の位置はは時代によって変化しており、さらに関東大震災でこの三の鳥居は倒壊したため、現在のものは鉄筋コンクリートで再建されたものです。

太鼓橋(赤橋)

三の鳥居を入ってすぐのところにある太鼓橋は、1182年に作られた当時は木の橋で赤く塗られていたので赤橋とも言いました。その東西に広がるのが源平池で、これも同年に政子の発案で弦巻田といわれた田地を掘り返して池にし、東の池に白蓮、西の池に紅蓮を植え、それぞれ源氏池、平家池としました。

源平池

源氏池には三つ、平家池には四つの島を築いたのは、「産」と「死」にかけたとも。源氏池には白い蓮、平家池には赤い蓮と分けられていたのでしょうが、現在は紅白入り乱れてしまっているので、蓮の色では区別が付きません。境内に入り右手が源氏池、左手が平家池なのです。

春

夏

秋

冬

石灯籠

太鼓橋をすぎると境内が広々と見渡せ、まず目に入る東西の大きな石灯籠は、西が大阪、東が江戸のそれぞれ砂糖商人の組合が幕末(文久年間)に献灯したものです。

右の石灯籠には、上から献燈、江戸、砂糖商という大きな字が彫り込まれています。

旗上弁財天

弁財天信仰は仏教ですので、明治維新の神仏分離の際に取り壊されましたが、昭和55年に旗上弁財天として再建されました。ここに祀られていた弁財天像は、鎌倉時代の貴重な彫刻として、国の重要文化財に指定されており、現在では鶴岡八幡宮境内の鎌倉国宝館で所蔵されています。

社殿の裏手に「政子石」と呼ばれる祈願石があり、夫婦円満・子授けのご利益があるとされています。今では「鎌倉七福神」※の弁天様として正月は特に参拝する方が多いですね。

流鏑馬の馬場

毎年9月16日の例大祭に催される流鏑馬神事が行われるところ。源頼朝は1187(文治3)年8月15日、はじめてこの地で流鏑馬神事を行いました。流鏑馬は平安時代から京都でも行われており、頼朝は僧西行(元は宮廷に仕える武士だった)から宮廷の流鏑馬の儀式について教えを請うたと言われています。

またこの流鏑馬馬場は、鎌倉から伸びる鎌倉街道の起点としての意味もありました。若宮大路が南北のメインストリートであれば、流鏑馬馬場は東西のメインストリートであり、東は大倉幕府の前を通って朝比奈切り通しから六浦の港につながり、西は巨福呂坂や化粧坂などをへて西国、京都につながっていました。もっとも、明治の前半は境内も荒廃し、東側には競馬場が作られて賭け事が行われていたといいます。

仁王門址

ここは明治維新前まで仁王門があったところです。仁王門があったと言うことは、ここがお寺だったことを意味します。江戸時代まではここは鶴岡八幡宮寺という寺院でもあったのです。

現在の舞殿の左右には、江戸時代までは大塔、鐘楼、薬師堂、護摩堂、輪蔵など仏教寺院としての建物がが並んでいたのです。(後の鶴岡八幡宮の歴史を参照。)

明治維新の神仏分離ですべて破却されてしまい、仁王門も破壊されましたが、仁王様はもったいないというので、扇ヶ谷の寿福寺の本堂に安置されています。その他の仏像や宝物も多くが散逸し、現在の宝物殿にあるのは残ったものや買い戻したモノでです。

舞殿

本宮に上がる大石段の手前の建物が舞殿(下拝殿)。現在も奉納の舞が行われるので、有名な義経の愛妾静御前が舞ったところと思いがちだが、当時はこの舞殿はなかったので、静御前が舞ったのは、今の舞殿の辺りに1182年に移された鶴岡若宮の回廊であったと考えられます。

静御前が舞の時に詠んだという歌は

吉野山峰の白雪踏み分けて入りにし人の あとぞこいしき

しづやしずしづのおだまきくりかえし昔を今になすよしもがな

それを聞いた頼朝は激怒して静を殺せと命じたのですが、政子が宥めたというのは有名な話ですね。

大銀杏の跡

正面本殿に上がる61段の大石段の左手には、かつて大銀杏がありました。1219(承久元)年正月、三代将軍源実朝が右大臣拝賀の式に臨んで参拝したとき、二代将軍源頼家の遺児公暁によって殺害されるという事件が起こったところです。

源実朝はこのとき29歳、若くして歌を詠み『金槐和歌集』を残していますが、将軍としては充分な実績を上げることなく、その死によって源氏の正統は絶えることとなりました。

そのとき公暁が隠れていたところから「隠れ銀杏」といわれた大銀杏は周囲約7m、高さ約30mという巨木で鎌倉のシンボルとされていましたが、2010年3月10日に大風のため倒壊してしまいました。倒れた幹の根元を西隣に移し、また倒れた株の根元からはひこばえが芽吹き、再生が期待されています。

八幡宮の大銀杏が倒れてから13年後の、2023年12月2日の姿です。記事トップの2013年(10年前)と比べてみてください。2本ともすくすくと育っているようです。うれしいですね。

境内のご案内(2)

鶴岡八幡宮には本宮(上宮)と新宮(下宮)という二柱が大切な主神とされています。その他、丸山稲荷、白旗神社、祖霊社、今宮が大切な摂社とされ、また敷地内には幾つかの小さな社が置かれています。まず若宮から参拝しましょう。

若宮(下宮)

源頼義が京都の石清水八幡宮を勧請して、現在の材木座に最初の社を建てたとき、石清水八幡宮を本宮として、こちらを若宮と呼びました。またその地が鶴の舞う岡だったので鶴ヶ岡八幡宮とも言われました。やがて頼朝が鎌倉に入り、若宮を小林郷といわれていた現在の位置に移すと、もとの方は「由比若宮」として残されました。いまも「元八幡」といわれて小さな祠が残っています。

新しい鶴岡若宮は頼朝の時代の1191年、火災で全焼したため、今度は市街地の火災が及ばないように、北側の山の中腹を平らにして、改めて石清水八幡宮の応神天皇以下の三柱を勧請して本宮としました。そのとき、別に応神天皇の皇子である仁徳天皇など四柱を祀ることとし、本宮の祭神の子を祀るという意味で「若宮」と称するようになりました。また山上の本宮を上宮、山下の若宮を下宮とも呼んで区別しています。

従って「若宮」には石清水の本宮に対しての意味と、仁徳天皇などを祀る意味とが重なっています。鎌倉の中心を鶴岡八幡宮にむかる参道を「若宮大路」というのも八幡宮が若宮と言われていたからでした。現在の若宮(下宮)の建物は、江戸時代の1624(寛永元)年に建造されたもので、本殿・幣殿・拝殿を連ねた流権現造の形式です。建物としては本宮より古く、国の重要文化財に指定されています。さらに若宮の建物は二階堂の荏柄天神の社殿を江戸時代に再建したとき、その鎌倉時代の建材を再利用したと云われていますので、とすれば鎌倉時代の名残とも云えます。

本宮(上宮)

武神に守られた朱塗りの楼門を入ると回廊に囲まれた本宮(上宮)に、応神天皇・比売大神・神功皇后の三柱が祀られています。社殿は反りのある向拝(庇)が伸び、拝殿と本殿の二棟の中間をつなぐ幣殿のある流権現造の形式です。現在の建物は創建当時のものではなく、1828(文政11)年、将軍徳川家斉のときに再建された比較的新しいものですが、細部に施された鮮やかな色彩が色あせていなません。江戸時代の神社建築として、1996(平成8)年に国の重要文化財に指定されました。本殿の西にこぢんまりとした武内社(応神・神功皇后の従者、武内宿禰を祀る)があり、廻りの回廊は、西側が宝物殿、東側が事務所、御祈祷場となっています。

丸山稲荷

本殿の西側にある小高い丘の上に鎮座する小さなお稲荷さんは、鶴岡八幡宮の造営以前にこの地にあった土地の神で、八幡宮造営にともない、この地に遷されたものです。つまり、鶴岡八幡宮よりもふるい、もともとここにいた神と云うことで、重要なお社です。

社殿は小さいながらも一間社流造(切妻、平入り)で、古い室町時代の形式を伝えているといわれています。小さいながら境内で最も古い建物なので、国の重要文化財に指定されていのです。

明治天皇野立所の碑

本宮の裏山を大臣山といい、内大臣藤原鎌足が鎌を植えた山とされ、「鎌倉」の語源という説があります。現在は残念ながら登ることは出来ません。

右手の登り口前にある碑は、明治6年、日本で最初の陸軍御前演習が八幡宮前の野原で行われ、明治天皇がこの山頂で検閲したことを記念して建てられたものです。

明治初年のころの鶴岡八幡宮の前は、一面の野原だったので、東西に分かれた部隊が、模擬戦を行ったといいます。

境内のご案内(3)

柳原と由比若宮遙拝所

本宮の参拝を終え、鎌倉の町を一望して左に向かい、明治天皇野立所碑の脇の石段を降りていくと、若宮の隣に出ます。正面はトイレや休憩所ですので、一休みが良いでしょう。

左手一帯は昔は柳の木が多かったので、柳原といわれていました。今は赤い橋の袂にかすかに一本柳が残っていますが、あたりはモミジが多く、紅葉の頃は池に映えて美しい景色になります。池は明治時代に新たに造られたものです。

中程に、由比若宮の遙拝所があり、毎朝神官がここから油井の若宮を遙拝しているそうです。またしばらく行くと菅裸馬(すがらま)という戦前の俳人の「歌あはれ、その人あはれ 実朝忌」の句碑が立っています。隣が実朝を祭神の一人とする白旗神社です。

白旗神社

若宮の奥にひっそりと建つ黒塗りの社殿が白旗神社です。これは源頼朝と源実朝の親子を祭神としています。もとはそれぞれ別なところに北条政子が創建したのですが、明治21年に両者を併せて現在の社殿が建てられたそうです。見事な唐破風向拝の建物で、黒柱が目立ちますが、これは鉄製の柱を黒漆塗りしたもので、川口市の鋳物師の奉納です。右手の御手洗に用いられている石は、よく見ると下部に蓮弁が施されており、もとは境内にあった一切経を納めた輪蔵の礎石を利用したものです。ここにもここが鶴岡八幡宮寺というお寺であったこと跡を見ることができます。

Episode 秀吉、頼朝と対面

天正18(1590)年、小田原北条氏を滅ぼした豊臣秀吉は鶴岡八幡宮に参詣しました。

そのとき白旗神社の扉を開けさせ、安置されていた頼朝像と対面しました。

その時秀吉は頼朝に語りかけ、

「あなたと私は、天下を取った友達だ。が、あなたは立派な源氏の血筋、わたしは低い身分から身を起こした。私の方が偉いだろうう」と言ったと伝えられます。

子孫が絶えたことも共通していたといえます。

鎌倉国宝館

白旗神社の参道に面した鎌倉国宝館は、関東大震災で大きな被害を受けた鎌倉の神社仏閣の貴重な文化財を守るとともに、その調査・研究にあたり、広く観覧してもらうために1928(昭和3)年に設置された施設です。現在も鎌倉の寺院・神社から多くの仏像や絵画・古文書などの文化財を地震や火災から守るために保管し、その展示も行っています。

- 休館日 月曜

- 入館料 400円(20人以上団体300円)

小中学生 150円(同100円)

※展覧会は別料金となります

※鎌倉市民は無料です - 〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下2丁目1−1 0467-22-0753

- HP 鎌倉国宝館

鎌倉国宝館の入り口にあるマークは、開館した当時の鎌倉市のマーク「月星印」です。現在は「笹龍胆」ですが、戦前はこのマークでした。このブログでも月星印を使わせて頂いています。

今宮(新宮)

鶴岡八幡宮の本宮からやゝ離れた北西方向に、あまり人も訪れない、そして鶴岡の明るい雰囲気とは異なった、何となく陰鬱な雰囲気の一角があります。本宮の西側の石段を降り、鎌倉街道沿いに北に向かい、手洗い・売店の先の駐車場を右に入り、さらに左に入っていくと、鬱蒼と木々が繁る向こうに赤い鳥居が見えてきます。それが今宮(新宮)と云われている社です。

1221年、承久の乱で敗れて鎌倉幕府によって隠岐に流され、その地で亡くなった後鳥羽上皇らを祀っている神社なのです。つまり、幕府によって流された上皇一族の霊を祀っているわけですが、これは承久の乱後の宝治年間に、鎌倉で天災や宝治合戦という政争が起こり、後鳥羽上皇らの怨霊のたたりではないかと恐れられ、1247(宝治元)年に執権北条時頼によって八幡宮の境内に、上皇らの怨霊を鎮めるために造営されたものなのです。もとの社殿はもっと大きかったのですがが、明治の初め売りに出され、小町の蛭子神社の建材に使われています。

昭和の初め頃までは、後ろの杉林から狐かなにかが出てきて悪さをするというので、鎌倉の子供たちも近寄らなかったそうです。いまでも何となく不気味な雰囲気があり、八幡宮の勝利者を祀る明るい雰囲気に対して、敗者の怨念が籠もる暗さが感じられ、同時に鎌倉時代の歴史を意識せざるを得ない場所になっています。

ガイドブックのガイド

季節の花など

夏 源平池の蓮

秋 育ちゆく銀杏

季節の行事

正月

元旦 初詣

手斧始め 1月4日

正月4日午後1時から、たくさんの初詣の皆さんが順番を待つ、舞殿の前で、手斧始めの行事が行われます。これは建築関係(つまり大工さん)の皆さんが、工事の無事を祈願する神事で、手斧や大鋸など、昔の大工道具での作業を神前で行うものです。

手斧

曲尺と墨壺

大鋸

墨壺による線引き

手斧(ちょうな)

槍カンナ

神事は45分ほどで終わり、休憩の後、鳶職組合によるはしご乗り奉納が同じ場所で行われます。

はしご乗り

1月4日

毎年正月4日午後1時から行われる手斧始めの儀式の後、2時頃から行われます。

鎌倉鳶職組合の八幡宮に奉納されるはしご乗りです。

親方衆がはしごを支え、若い衆がはしごに登ります。

鳶職は、鳶(とんび)のように軽々と高いところを移動するところからそう呼ばれているらしいですが、たまたま次の1枚には、遠くの上空を舞うとんびが写っていました。本物のとんびもびっっくりして見に来たのでしょうか。

はしごに乗る若者は、3~4人、次々に交代しますが、いずれも気負ったところもなく、淡々と演技します。それでもポーズが決まると拍手喝采。

柱を支えるのはベテランの連中のようですが、表情には余裕が見えます。経験のなせる技でしょうか、それでも事故がなく終わると安心するのでしょう。

2025年1月4日 記

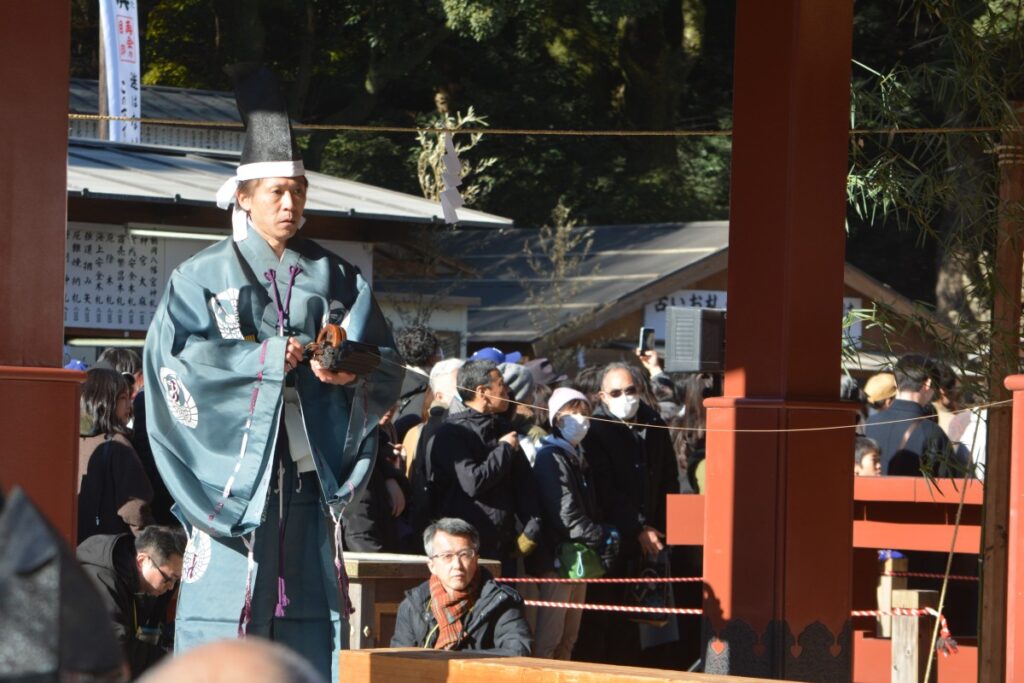

徐魔神事 1月5日

毎年、正月の5日には舞殿前で徐魔神事が行われています。ここでは2016年の様子をご紹介します。

左義長(どんど焼)

1月15日

毎年、正月15日早朝に行われる左義長(どんど焼)。この写真は2016年2月12日に境内を通りかかったら、源平池のほとりで準備作業をしていたので撮した。

本番の左義長も見に来ようと思ったが、早朝7時からで、間に合わなかった。何時か早起きして、きてみよう。

七夕

7月

立秋祭(ぼんぼり祭)

8月

例大祭

2015年9月15日 鶴岡八幡宮例大祭

参拝のあとに

鶴ヶ岡八幡宮をくまなく回ると、1時間以上かかります。お詣りを終えてお腹がすいたら、近くの食堂に行きたいですね。お勧めは二ノ鳥居を出て左右に分かれます。右に曲がってバス停前まで行けば、和食・ソバの「あら珠」があります。庭を眺めて落ち着いて食事ができます。左に行けばすぐに「静久」の前にでます。こちらは至ってリーズナブルなソバやさん。まずは八幡宮近くなら間違いなくこのいずれかがいいでしょう。

![日本の神社 25号 (鶴岡八幡宮) [分冊百科]](https://m.media-amazon.com/images/I/612gIiE0TKL._SL160_.jpg)