妙本寺は、日蓮宗の霊跡寺院本山※とされています。妙本寺のあるところの通称を「比企ヶ谷」というのは、この地が鎌倉幕府の有力御家人比企氏の屋敷があったところであるためです。

駅から近い距離にありながら、境内は広大で森閑としており、鎌倉でも有数の規模を誇る寺院です。また境内には鎌倉幕府で北条氏が執権として実権を握る契機となった歴史的事件である「比企氏の乱」の舞台として、見るべきもの多い寺院です。

同時に妙本寺は鎌倉における日蓮宗の中心寺院として重要な役割を果たしてきました。

※日蓮宗では身延山久遠寺を祖山とし、つぎの寺格が霊跡寺院で大本山の本門寺や中山法華経寺など七ヶ寺、本山が妙本寺、龍口寺など七ヶ寺が含まれます。次に由緒寺院とされる本山もあります。

妙本寺のデータ

- 宗派 日蓮宗

もと池上本門寺と兼帯 - 山号 長興山

- 本尊 三宝祖師像

- 開山 日蓮(または日朗)

- 開基 比企大学三郎能本

- 創建 文応元(1260)年

妙本寺の見どころ

総門まで

本覚寺を通り抜け、夷堂橋を渡ると、ここからは「大町」の住居表示になります。橋の袂の右手には小さな魚やさん、左手には南無妙法蓮華経・妙本寺とある大きな石碑があります。その間の道の先に、こんもりとした小山の前の妙本寺総門が見えます。立派な総門をくぐると右手に夢殿風の建物がありますが、これは戦前に建てられた比企ヶ谷幼稚園。ここから左に行くと琴弾橋、右に入ると常栄寺、八雲神社をへて大町の商店街に出ます。

二天門まで

山門を抜けても民家が続きますが、しばらく行くと鬱蒼とした森の間の参道となります。左手に冠木門がありますが、これは方丈門といい、帰りに通りますので、真っ直ぐ森のなかにはいっていきましょう。初夏には青々とした緑、秋には紅葉が迎えてくれるでしょう。もはや市街地の喧噪は聞こえません。駅から十数分とは思えない静かさです。

しばらく行くと、木々の間に朱塗りの二天門が見えてきます。仏法を守る四天王のうちの持国天(向かって右)と多聞天(同左。毘沙門天ともいう)の二天が守護しています。建物は幕末の嘉永元(1848)年ごろのもので、最近、塗装をし直しました。

欄間の龍の彫刻には彩色が施されて美しく、天井にも龍が描かれており、真ん中に立って手を拍つと響きが返ってくると言われています。

祖師堂

二天門をくぐり、まず正面の祖師堂をお参りしましょう。鎌倉でも有数の木造建築である祖師堂(宗祖日蓮聖人をお祀りするので本堂ではなく祖師堂という)は、天保年間(1830~44)に再建されたもので、桁行(間口)5間、梁行(奥行)6間、正面に3.6mの吹放外陣を持つ堂々とした建物です。

正面の厨子の中には本尊とされる日蓮自筆の大曼荼羅が掛けられ、日蓮存命中に弟子の日法が作ったという木造日蓮聖人坐像が祀られていますが、普段は見ることはできません。立派な宮殿風の厨子の右手に日蓮の高弟で妙本寺第二世の日朗と比企能員夫妻、左手に第三世日輪と比企能本夫妻の像が安置されています。正面の格子の間から覗くと、像のシルエットを確認することが出来ます。

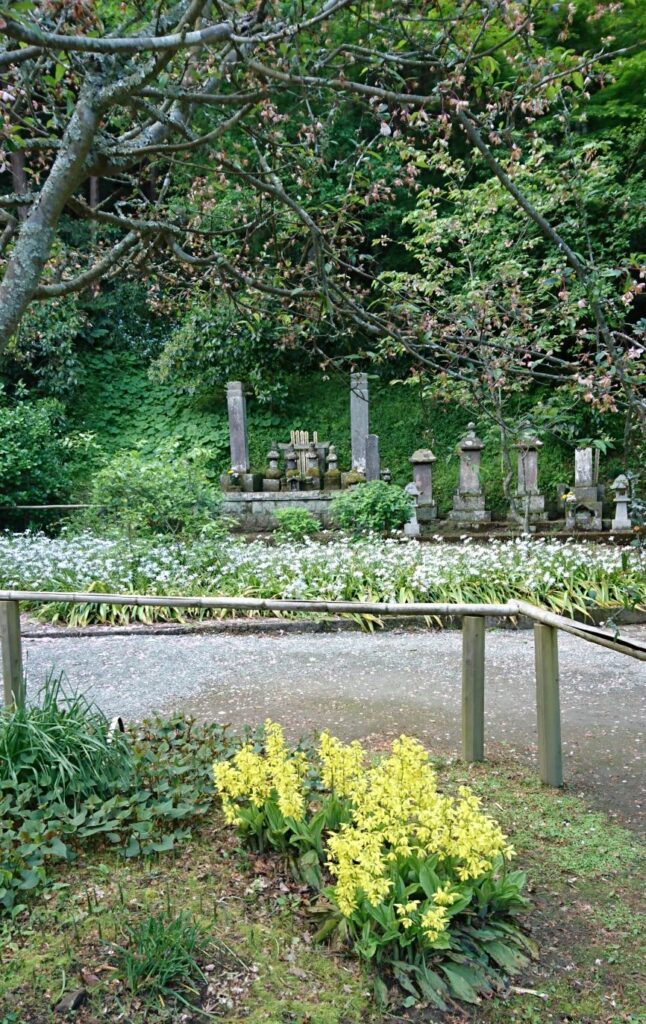

比企一族・一幡の墓

祖師堂前の右手にある4基の石塔が、比企能員夫妻と能本夫妻の墓です。比企能員は北条氏の名越邸で殺害され、その屋敷であったこの地に残っていた一族は、北条氏の派遣した、畠山・和田・三浦らの軍勢に攻められ、百余人が殺されました。

比企氏が滅んだ時、頼家と若狭の局の間に生まれたわずか6歳の一幡も火の中に消えました。『吾妻鏡』によれば、翌朝、焼け残った一幡の袖を頼家の近習だった源性という僧が見つけ、その一部をこゝに埋め、残りを供養のために首に懸けて高野山に向かったといいます。

大銀杏と若狭局(讃岐局)の墓

比企一族の墓の右上、大きないちょうの木の下に小さな墓石があります。足場が悪いので気をつけて石段を登ると、墓石には「讃岐局蛇苦止霊之墓」とあるのがわかります。

この讃岐局とは、比企能員の娘でもとは若狭局といい、第二代将軍源頼家(頼朝の長男、実朝の兄)の夫人となり、その間に継嗣の一幡が生まれました。比企氏が源氏将軍家と結びつく上で重要な人物であり、比企氏の期待の星だったわけです。

しかし、若狭局が一幡を生んだことは、北条氏にとっては危機と受け止められ、結局、比企氏は謀反の疑いでこの地にあった館を攻められ、滅亡しました。そのとき一幡も命を落とし、若狭局は自らは井戸に身を投じて亡くなりました。

若狭局はその後、この銀杏の木下に葬られましたが、それがこの墓と言われています。若狭局はいつごろか讃岐局に改名していたようです。

その後、その霊を休めるために妙本寺境内に蛇苦止堂が建てられたということです。

仙覚碑

祖師堂の左手の小さな池の淵に立つ石碑には「万葉集研究遺蹟」とあります。

これは、江戸時代に妙本寺新釈迦堂の僧侶で、『万葉代匠記』などの著作で知られる仙覚の業績を称えてたものです。

新釈迦堂とはどこにあったかというと、この石碑の左手を上がったところの平地で、現在は墓地となっているところです。

竹の御所跡

墓地を奥に進んでいくと奥まったところに小さな墓碑があり、源媄子の墓と彫られています。この媄子とは、鎌倉幕府第二代将軍源頼家の娘で、竹の御所といわれた女性です。一幡がこの地で死んだ後は、頼朝の血筋を引く唯一の人物となりました。そのため、24歳の時に、第4代将軍として京から迎えられた9歳の藤原頼経の妻となったのです。1234年に期待されて男子を身籠もりましたが、死産になってしまい、32歳で亡くなりました。彼女はこの場所の屋敷に住んでいましたので、熱心に釈迦如来を信仰していたその遺言で、この地に釈迦堂が造られたのでした。その釈迦堂は今は無く、墓地が造成され、その一角にひっそりと媄子の墓が造られたのでした。

お墓めぐり

比企一族の墓や一幡の袖塚は、ささやかな墓石で哀れを誘いますが、妙本寺境内の墓地を歩くと、それらとは違った「立派な」お墓も目につきます。まず、一幡の袖塚の後ろの巨大な五輪塔が目にはいりますが、これは江戸時代の1624年、加賀藩の大名前田利常の母の生前供養のために建てられたもので、大名の力を誇示するものだったのでしょう。

また日蓮上人像の左手を上がっていくと広い墓地になっており、そこには江戸時代の古びた宝篋印塔が崩れそうになりながらも何基も残っています。またこの墓所の一番奥にある立派な墓は、日露戦争の時、東郷平八郎と並ぶ日本海軍の提督として勲功のあった上村彦之丞のものです。

境内

霊宝殿は日蓮・日朗の時代の寺宝や、国の重要文化財である建武4年(1337年)銘のある雲版などが収納されていますが、公開はされていません。巨大な日蓮像の前を通り、二天門の脇から帰途につきます。鐘楼の先にあるのが本堂で、木造宝冠釈迦如来像が本尊とされています。方丈の前の石段を降りると、最近整備された公衆手洗いがありますからご安心を。さらに下って冠木門を抜けると一応、境内の拝観は終わりですが、そこから右の細い道をたどり、境内社である蛇苦止明神を訪ねましょう。

ギャラリー 花・緑・石仏

この牡丹とツツジの咲く庫裡の庭は、通常は入れませんが、朝日アウトドア寺社巡りの際に特別に入れていただけました。(2017/5/1)

蛇苦止明神

妙本寺の境内社ではありますが、やや離れた山中にあるのが蛇苦止明神です。これは蛇苦止堂とも言われ、妙本寺の守護社としてお寺が管理しています。かたわらには比企氏の乱の時に若狭の局が身を投げたという「蛇形の井」があり、不思議な話が残っています(次のコラムをご覧下さい)。

妙本寺境内から離れているので、訪ねる人も少ないのですが、若狭の局の怨霊がとどまっていそうな、陰気な感じがします。ほんとに蛇が出てきそうな……。例年5月1日が蛇苦止明神大祭の日となっており、いまでも怨霊を鎮める祈祷がおこなわれています。

コラム 若狭の局の怨霊

比企氏の乱から50年ほどたった鎌倉幕府第7代執権北条政村(泰時の弟)が連署であったころ、その娘が夜な夜な高熱を発し、激しくうなされて蛇のようにのたうち回るようになった。そのうわごとに「私は若狭の局である。井戸に身を投げたが大蛇の姿に変わってしまい、成仏できず苦しんでいる」というのだった。驚いた政村は鶴岡八幡宮寺の別当隆弁僧正に祈祷をしてもらい、自らも写経をして若狭の局の霊を供養したところ、娘は苦しまなくなった。そこで政村は蛇苦止明神のお堂を建て、ながく若狭の局と比企氏の怨みを鎮めることとした。

参拝のあとに

妙本寺をお詣りしたあとに立ち寄りたいお食事処をご紹介します。

店内は5人ほどでいっぱいになるカウンター席。外で2~3人なら立ち食いもでる。ソバは山形産。山菜たっぷりのソバや肉ソバなどメニューは豊富。妙本寺お詣りの前か後で立ち寄りたい店です。