光触寺は鎌倉の最も奥まったところ、十二所にある時宗の寺院です。ご本尊は頬焼阿弥陀として有名です。また他に塩嘗地蔵や旧大慈寺の仏頭など、興味深い見どころのあるお寺です。

光触寺への道

- 宗派 時宗

- 山号 岩蔵山

- 開山 一遍上人(作阿上人とも)

- 創建 弘安元(1278)年

- 本尊 阿弥陀三尊像

- 〒248-0001 県鎌倉市十二所793

- 0467-22-6864

- 光触寺 ホームページ

- 本堂拝観は一週間以前に電話で申し込み必要

光触寺に行くには、鎌倉駅東口バスターミナル5番乗場、京急バス・鎌倉霊園、大刀洗、金沢八景行きのバスに乗り、十二所で下車5分。道路を渡り、小さな商店の前を左に入っていくと、まもなく赤い欄干の光触寺橋につく。すぐ先に光触寺の山門が見えてくる。

ここまでくると、まわりはもう山々が連なっています。

- 六浦道 この道は、現在の横浜市金沢区六浦に向かい、朝比奈峠を越えていく人たちが利用していた六浦道といわれ、鎌倉時代からの幹線道路でした。六浦道を通って、日本各地や中国からもたらされた物資、さらに六浦近辺で造られた塩が鎌倉に運ばれていました。光触寺の左手の道を北にたどっていくとバス通りに戻り、まもなく十二所神社の前にでます。そこから右手に入る細い道の六浦道に戻り、どんどん進むとやがて山道となり、それが朝比奈峠です。

光触寺橋の下の川は滑川。鴨が数羽、泳ぎ回り、餌を探しています。

時宗 光触寺

光触寺は、もとは真言宗の岩蔵寺というお寺でしたが、一遍上人に帰依した作阿が弘安元(1278)年、時宗に改宗しました。寺伝では開基を一遍、開山を作阿としていますが、一遍自身がここまで来たという確証はありません。

室町時代には衰微したようですが、江戸時代前期の元禄10(1697)年に覚阿含了が中興し、さらに幕末の安政年間に客殿、山門が再建されました。

現在では藤沢の遊行寺を本山とする時宗のお寺は鎌倉市中に7つあり、その一つとなっています。なお、光触寺の前の六浦道をさらに東に進むと十二所神社があります。この神社はもとは光触寺の守護のために建てられた熊野十二所権現がそのルーツで、関係の深い神社です。

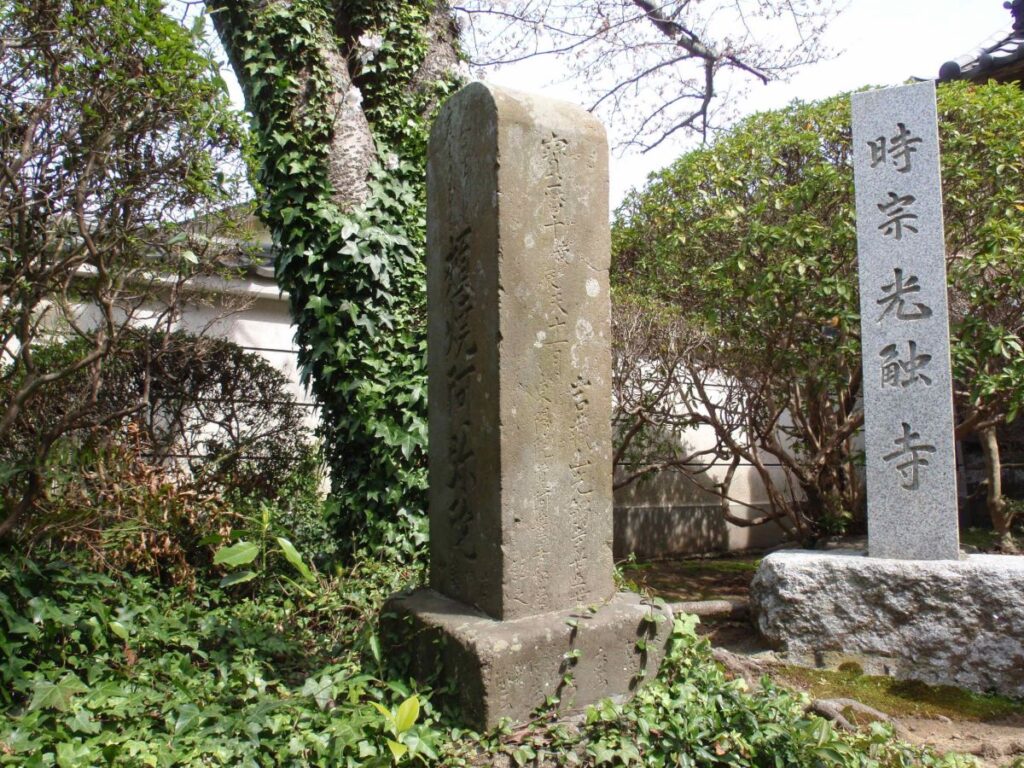

山門の扁額に「岩殿山」、左に「重要文化財頬焼阿弥陀」、右に「時宗光触寺」と大書されています。

光触寺の境内

山門をくぐると、左手にずらりと石塔が並んでいます。光触寺は「石の寺」とも言われており、多くの石造物があります。一つ一つの石造物は後に見ることにして、まずはご本堂をお詣りしましょう。

なお、ここに映っている大木は、その後に枝が払われ、やや小ぶりになりましたが、現在は元の姿に戻っています。

本堂の正面に立っている宗祖一遍上人像。藤沢の遊行寺にある像よりも大きいようです。

光触寺の本堂

光触寺本堂は1697(元禄十年)の建物ですが、関東大震災で倒れ、翌年修復されました。

お寺にお願いして昇殿させていただき、ご本尊の拝観と内陣の見学が可能です。

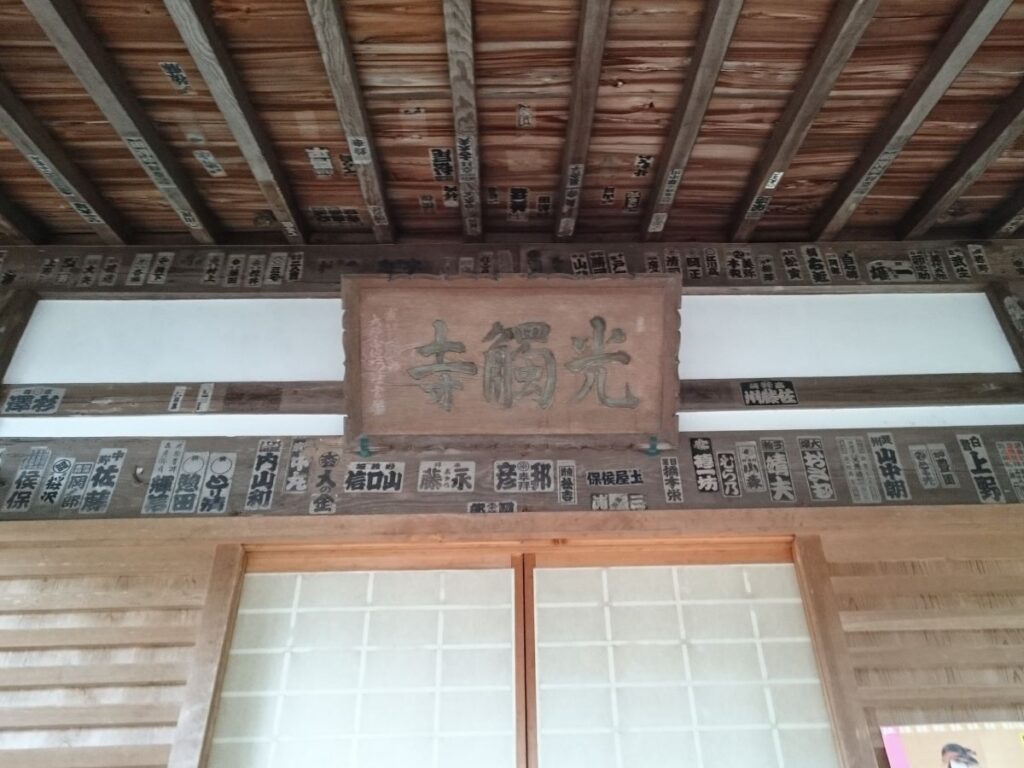

内陣の「光触寺」の扁額は後醍醐天皇の筆とされており、柱の止め金具などに菊の紋章が見られますが、お堂の欄間の一角に、宮内庁からその許可をうけたという証文が掲げられています。

本堂の扁額は蝕の字が、旧字体「觸」で書かれています。

頬焼阿弥陀

美しく装飾された内陣は見事で、安政年間に造営されたものです。本尊の頬焼阿弥陀像が納められている大変立派な厨子は、寺伝では室町時代の鎌倉公方足利持氏の寄進によるものだそうです。内陣には本尊の他に聖観音菩薩像(一木造。鎌倉三十三観音第七番札所)が安置されています。ほかに本尊の厨子の後には、時宗の祖の一遍上人像、二代真教上人像、大慈寺の仏頭(後述)が安置されています。

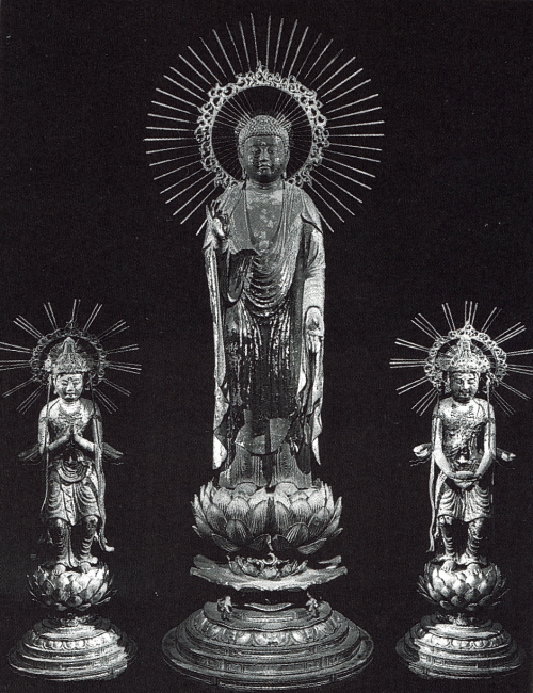

本尊の木造阿弥陀如来立像の印相は来迎印といわれる上品下生で、左の観音菩薩(蓮台を持っている)、右の勢至菩薩(合掌している)の両脇侍とともに国の重要文化財に指定されてます。

中尊は衲衣の胸をゆったりと開き、腹から下はこまやかに襞を刻み、両脇侍は腰をかがめた来迎の姿をしています。

光触寺に伝えられる『頬焼阿弥陀縁起』によれば、運慶の作と伝えられていますが、様式的には快慶の作風が認められるとも言われており、いずれにせよ鎌倉前期の慶派の仏像として貴重です。

頬焼け阿弥陀の物語

頬焼阿弥陀の物語 むかし鎌倉に町の局という女性がいて、仏師運慶に阿弥陀様の像を造らせ、持仏堂に安置していました。その家の万歳法師という召使いも日頃から阿弥陀様をしきりに拝んでいました。

あるとき、万歳法師が人のものを盗んだと訴えがあったので怒った町の局は法師を懲らしめようと、その頬に焼きごてを当てました。ところが翌日、万歳法師の頬の焼きごてのあとは消えており、阿弥陀様を見るとその頬に痛々しい焼痕があるのです。

驚いた町の局は、法師が日頃信心する阿弥陀様が身代わりになってくれたに違いないと思い、法師を許し、運慶に阿弥陀様の頬を治すように頼みました。しかし、運慶がなんど治しても傷は消えませんでした。

町の局は阿弥陀様の徳を末代まで伝えようと、一寺を造り、ご本尊としました。

この話は鎌倉時代の無住が著した『沙石集』にも載せられており、よく知られた仏教説話であったようです。無住は梶原氏の一族で、鎌倉の寿福寺の僧であった人です。

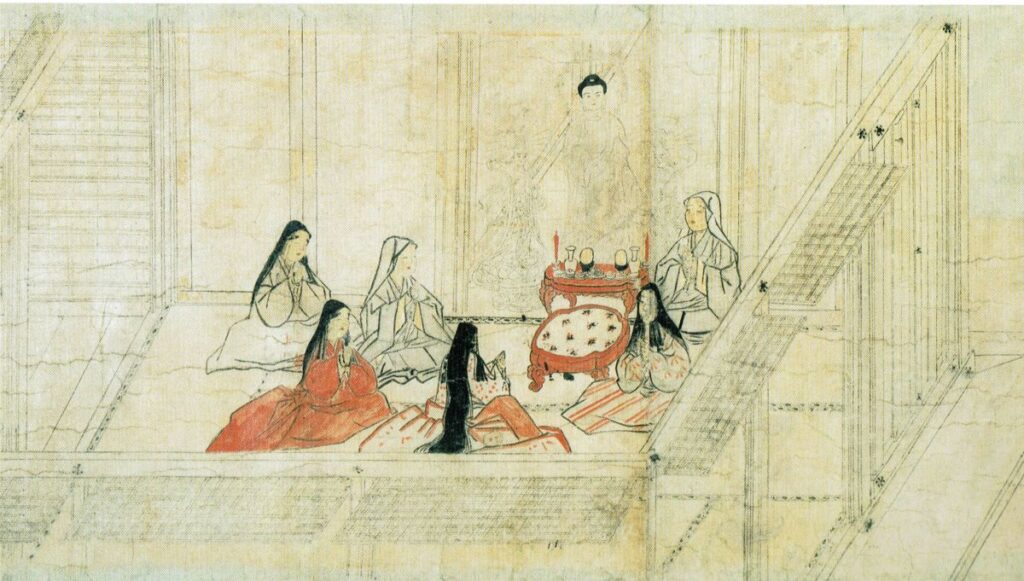

頬焼阿弥陀縁起絵巻

光触寺に伝えられるこの絵巻は、鎌倉時代末の絵巻として国の重要文化財に指定され、現在は鎌倉国宝館に委託されています。岩蔵寺が廃寺となって本尊が移座した光触寺に、文和4(1355)年に権大僧都請厳によって施入されたと伝えられており、制作は施入年をやゝさかのぼる14世紀前半、鎌倉在住の画人によるものとみられます。

塩嘗地蔵

本堂の右手に一体の地蔵と六地蔵が安置されています。よく見ると、地蔵の前には、袋に入った塩や中には食卓塩がビンごとお供えされています。このお地蔵さんが塩嘗地蔵と言われるお地蔵様で、次のような話があります。

むかし、六浦でとれた塩は、朝比奈峠を越えて鎌倉に運ばれていましたが、塩商人は峠を下ったところにあった地蔵に初穂として塩をお供えしていくのが習わしでした。ところが帰りに地蔵の前を通ると、いつもその塩がなくなっているのでした。それでこの地蔵様が塩を舐めたのだろうと誰いうとなく信じるようになりました。

このお地蔵様は今は光触寺の境内に移されていますが、かつては六浦道沿いの光触寺橋の袂にあったそうです。六浦道を通る塩商人などの旅人の安全を守る地蔵様だったのでしょう。いまもお詣りする人たちが塩をお供えしているのです。

「石の寺」光触寺

光触寺の花と緑

- 春 梅・つばき (二月・三月)

- 五月 藤

光触寺付近

右手の道は谷戸の奥につながっていますが、行き止まりでした。

光触寺の左手の道が旧六浦道。このまま進めば、十二所神社バス停前から、朝比奈切通・十二所果樹園に至ります。道をちょっと離れると、小さな五輪塔などが置かれていて、いかにも古い道だと思わせます。

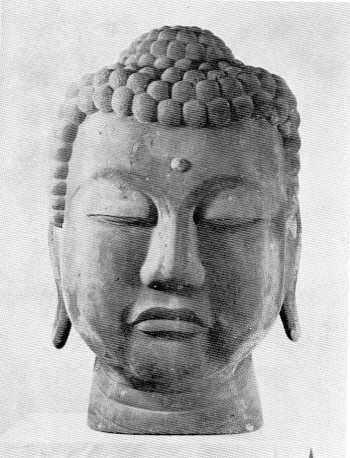

旧大慈寺の仏頭

光触寺の本尊の厨子の背後にまわると、不思議な仏頭が置かれています。この仏様の頭部は、実は鎌倉幕府第三代将軍源実朝が創建した大慈寺の丈六堂の本尊だったものです。

大慈寺というお寺は、実朝が創建したお寺で、実朝の死後も存続していました。後に北条泰時が1227(安貞元)年、政子追善のため域内に一堂を建て丈六の阿弥陀仏を安置し「丈六堂」を建てました。丈六とは立ったときの背丈が1丈6尺=約4.8mになる仏像、つまり「大仏」のことです。

ところが、鎌倉幕府滅亡とともに大慈寺が廃寺となり、さらに江戸時代に丈六堂が火災に遭ってしまいました。そのとき頭部だけが持ちだされ、近くの光触寺でお預かりし、再建されたら戻る約束だったそうです。この仏頭の本来の姿となって、大慈寺にもどることは、今やできなくなってしまったようです。

大慈寺跡を訪ねる

大慈寺は廃寺となり、現在は全くその姿を伝えていません。頼朝・頼家・実朝の源氏三代が創建したお寺は、永福寺・勝長寿院、そしてこの大慈寺と、みな廃絶してしまいました。後の北条氏の建てた建長寺・円覚寺などの禅寺との違いはどこにあるのでしょうか。考えてみるべきことでしょう。

ところでこの大慈寺は、光触寺の近くの十二所66番地あたりと推定されていますが、今は石碑が立つだけです。どんなところか、歩いて行きましょう。バス通りに戻りしばらく鎌倉市内方面にもどり、次の写真の、イエズス会修道院入り口を右に入ります。

- イエズス会修道院の殉教坂 この坂を登っていけばイエズス会修道院ですが、信仰のない男性は中に入ることはできません。途中まで入らせてもらうと、「殉教坂」とありました。これ以上進むと、信仰もないのに殉教しなければならなくなるのでやめましょう。

殉教坂の左手には、未だ家の建っていない平場があります。この辺り一帯が、大慈寺のあったあたりです。平場を右に見て脇の道を進んでいきましょう。

- 大慈寺跡の碑 しばらく行くと、右手の民家の前に、ポツンと石碑が立っています。これが大慈寺跡の碑です。いまはまったく民家に占有されていますが、この地が悲劇の将軍、源実朝が創建したお寺の一角だったことを偲ばせるものはこの石碑しかありません。

大慈寺は建暦二年(1212)源実朝の創建にかかり新御堂と号す。建保二年(1214)七月二十七日大供養を行はれ尼御台政子及び将軍実朝大に儀衛を張り之に臨めり。後に正嘉元年(1257)征夷大将軍宗尊親王の時、本堂丈六堂新阿弥陀堂釈迦堂三重塔鐘楼等悉く修理を加へられ荘厳の美殆んど古跡に軼ぎたりと東鑑に見へたり当時の盛観以て想ふべし。爾来星霜七百年布金の地また一片の礎石をも止めず桑滄の変、歎ずべき哉

昭和三年三月建之 鎌倉町青年団

この碑文によれば、大慈寺は1257年には本堂の他に、新阿弥陀堂(丈六堂)、釈迦堂、三重塔、鐘楼をもつ大寺院だったとのことです。それがいまや礎石一つ残していないというのは、歴史の移り変わりを実感せずにはいられない気分になります。

それでも、鎌倉の名所だけを訪ねる観光では知ることのできない裏道に残る史跡を訪ねることで、思いがけない歴史に触れることができるのが鎌倉の素晴らしさであることも実感させられます。