弘法大師ゆかりのお不動様

大船駅の東南にあたる今泉は、今でこそ周辺が開発されていますが、砂押川の上流の谷間の奥深く、今泉不動は弘法大師創建と伝えられており、人々の信仰を集めていました。その別当寺であった称名寺の本堂には浄土世界が再現されています。

- 浄土宗 京都知恩院末寺

- 山号 今泉山

- 院号 一心院

- 本尊 阿弥陀如来

- 建物 本堂 弁天堂 不動堂 その他

- 鎌倉市今泉4-5-1

行き方 大船駅東口バスターミナルより、江ノ電バス・鎌倉湖循環 約15分 今泉不動下車 徒歩3分

拝観料 なし

称名寺

鎌倉市の北の端にある今泉の称名寺は、「今泉不動」を管理する別当寺でした。もともとこのあたりは峰口がいくつも重なる谷戸であったことから、九十九(つくも)谷と呼ばれていました。寺伝によると、弘仁9(818)年のころ、弘法大師空海が創建したといいます。

*称名寺は横浜市金沢区金沢文庫にもありますが、関係はありません。

弘法大師と今泉

弘法大師が諸国を修行中、当時は金仙山と言われていたこの地にやって来ると、あたりが紫雲に包まれ、光明に輝く山が見えました。すると翁と媼があらわれ、「我等はこの山に数千年住み、大師の来るのを待っていた。この山はまたとない霊地であるから、速やかに不動明王の像を刻み、密教道場の壇を築き、末世の衆生をお救い下さい」と告げました。

大師はただちに二尺八寸の不動明王を刻んで本尊とし、また別に一尺二寸の大黒天を彫って伽藍の守護神としました。翁と媼は「水の乏しいこの地に豊かな水を進ぜよ」というので、大師が傍らの岩を穿つと滝となって水が流れ出しました。

それをみた村人は「今、泉が湧いた!」と喜び、それ以来この地は今泉といわれるようになりました。この翁は不動明王の、媼は弁財天が姿を変えて現れたのだと信じられています。

称名寺を訪ねる

今泉不動バス停を降り、しばらく進むと、左手に鎌倉市のゴミ焼却施設があります。数年前までここにゴミ焼却用の大煙突がありましたが、今は取り壊されています。その先、春に行くとすばらしいしだれ桜が見えてきます。そこから右に坂道がありますが、これは鎌倉カントリークラブ専用の道路。

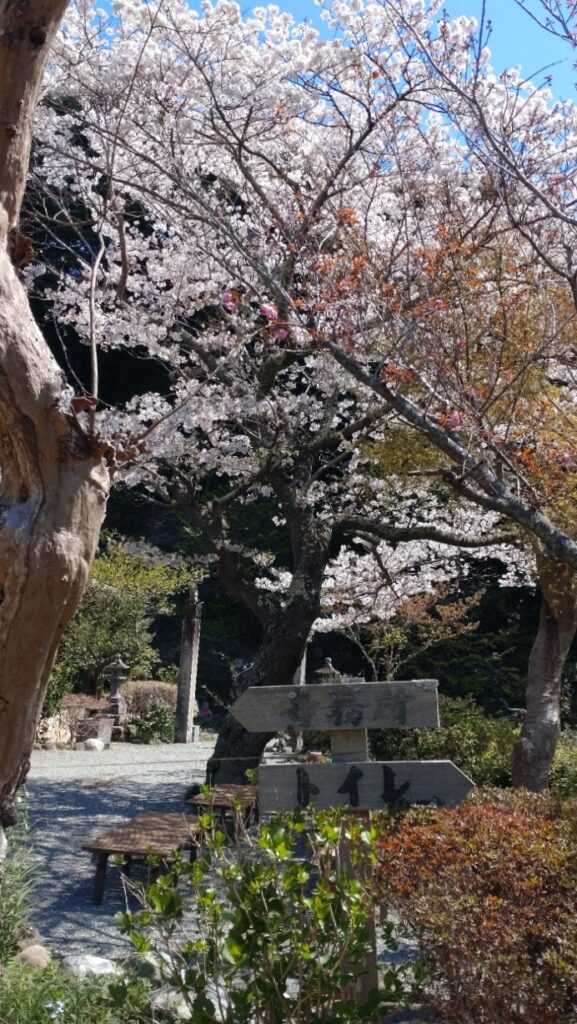

ここから左の緩やかな坂道にはすばらしい桜並木になっています。まわりも薄緑の中に山桜がまじった山々が連なり、ウグイスの鳴き声が聞かれます。坂道を上がったところから境内ですが、入り口にはいかめしい門などはありませんが、案内板とともに、参詣の皆様へのご注意などが示されていますので、よく読んでから進みましょう。

入るとすぐ、左側の山肌に石塔や六地蔵が並んでいます。石塔には珍しく、扉が彫りつけられています。次に並ぶ六地蔵様ですが、立ち止まってよく拝んでください。御一体だけ、ちょっと変わったお顔をしています。

このお寺ははじめは八宗兼学(一つの宗派ではないお寺)として「円宗寺」と言っていたそうですが、建久3(1192)年に寂心法師という人が密教寺院とし、鎌倉時代には幕府の北にあって、将軍や執権の北条氏も参詣したそうです。

ご本堂と弁天堂

本堂にはご本尊の阿弥陀如来像を中心に、脇侍の観音菩薩(右)・勢至菩薩(左)と二十五菩薩が所狭しと並んでおられます。阿弥陀如来は上品上生の印を結ぶ坐像で、両脇侍はともに蹲踞像です。浄土宗では、念仏行者の臨終には、阿弥陀仏が二十五菩薩を従えて紫雲に乗って迎えに来られ、極楽浄土に導いていただけるという信仰があり、その「聖衆来迎」を立体化したのが本寺の仏様たちです。まさに、極楽往生への希望を視覚化した空間なのです。称名寺の仏像は江戸期のもので、内陣もその当時のものとされています。

残念ながら写真ではお伝えできないので、昇殿をお願いして直接に拝観するしかありません。

・阿弥陀如来 如来とは四十八の誓願を達成して真如(絶対真理)の世界から来たるものという意味です。浄土教では、遥か西方、十万億土の彼方の極楽浄土におられ、南無阿弥陀仏と唱えて臨終となったものを浄土から迎えに来てくれる、と信じられています。阿弥陀仏の仏像は第1指と第2指で輪を作る上生印が多いので見分けられます。

・弁天堂 江戸時代になって、江戸深川の直誉蓮入は、江の島の弁財天のお告げを受け、この寺で七日間籠もって念仏を行ったところ、石造りの大黒天の足もとの俵から、米が毎朝2~3合、こぼれ出すようになりました。それ以来、参詣人が跡を絶たなくなり、今泉の村人も飢えなくてすむようになりました。蓮入と村人は弁財天への御礼として弁天堂を造り、弁天像をお祀りしました。また、不動堂も建て、大黒天は不動堂に収めました。

・勢至丸の像 本堂の前のかわいい石像は、勢至丸と言われた宗祖法然の子どもの頃の像です。法然(1133~1212)は浄土教信仰の基礎をつくり、浄土宗を創始しました。

本堂の前に法然上人の少年時代の像があるということは、現在の称名寺が浄土宗のお寺になっているからです。

真言宗の祖である弘法大師が開いたという伝承のあるこの寺が、浄土宗になったのは江戸時代のことでした。

浄土宗の寺院となる 鎌倉時代の後、衰微してしまいましたが、江戸時代前期の貞享元(1684)年に江戸深川の僧直誉蓮入が再興し、元禄6(1693)年に芝増上寺の貞誉大僧正により称名寺の寺号を授けられて浄土宗の寺院となりました。浄土宗なので本尊は阿弥陀如来ですが、今も境内には不動明王を安置する不動堂や大日如来の石像などの真言密教の要素が色濃く残っています。

春の称名寺

4月9日、称名寺を訪ねました。ご本堂の前の桜の大木が満開。ご本堂のガラスに桜が映り、まるでご本堂の中に桜が咲いているようでした。

本堂前の石段を降りたところにある墓地からの眺め。

今泉不動

本堂の前を右手に進むと、長い石段があります。急な階段を途中の馬頭観音、念仏供養塔、石仏などをみながら、左に折れて長い石段を登り切ると、お堂があります。これが「今泉不動」と言われるお堂で、昔からこのあたりの信者が寄進した石仏などをみても、庶民の信仰を集めていたことが判ります。お堂の中には不動明王と大黒天が安置されていますが、残念ながら通常は拝観することはできませんが、毎月28日のお不動様の縁日には拝観できるそうです。

不動堂の登り口には、石塔の上で制多迦童子(左)と矜羯羅童子(右)がお堂を守っています。この二童子は不動明王の脇侍を務める八大童子の中の二人です。不動明王像にはこの二童子が付き添っていることが多いです。

石段の途中に石仏がいくつか。右手からかすかに滝の音が音が聞こえてきます。

・不動明王 梵語名をアチャラナータといい、動揺することのない、つまり不動の尊者という意味です。明王とは災難を取り除くことの出来る本当の呪文(つまり真言)を保持しているという意味です。不動明王は実は大日如来(毘盧遮那仏)という真言密教での宇宙を主催する教主が変身した姿であり、本来は穏やかな姿で説法していたのですが、その教化に従わないものには、忿怒の相となって煩悩や災難を断ち切るのです。

三十六童子の石像

不動堂の右手に、沢山の石仏が並んでいます。これは、聖無道眷属三十六童子という不動明王の眷属(従者であり分身である仲間)で、不動明王が人々の様々な災難に応じて、三十六の姿に分身した姿とされています。一段と高い所にいるのが不動明王の本来の姿(すなわち本地)である大日如来です。そして童子たちのうちばん上には、右の衿迦羅童子、左の制叮迦童子以下、すべて名前が付いています。

・今は上がれない鐘楼 不動堂の脇からさらに登山道があり、その先には鐘楼がありました。その鐘は元禄15(1702)年に鋳造された立派なものでしたが、昭和20年、戦争末期に供出したため今はなく、鐘楼への道も今は閉ざされています。

陰陽の滝

弘法大師が不動明王と弁財天の導きで生みだした滝とされており、正面の高さ3mの滝を男滝、左手の1.2mの滝を女滝と言っています。この写真では二筋になっていますが、いずれも雄滝で、女滝はもっと左手にあります。砂押川の源流となり、今泉・岩瀬・大船の田畑を潤し、人々の飲み水とされ、柏尾川に注いでいます。その左手の岩には不動明王の石像(滝不動)が安置されています。

昔はこの滝に打たれて水垢離をする人が多かったので、お籠もり堂もあったそうですが、関東大震災で倒壊したそうです。しかし現在では、ときどきとんでもないものが飛んでくるので気をつけなければなりません。何でしょう?(答えは最後に)

帰路

春は桜や桃、秋は紅葉が楽しめ、夏は滝の水の冷気も感じられます。なによりも、弘法大師ゆかりの不動堂では不動明王信仰に触れ、本堂では浄土宗の阿弥陀信仰を知ることのできるところです。

大船からバスで15分ぐらいの山間に、こんな静かで美しいところがあるところをもっと知ってほしいものです。

帰りは散在ヶ池と白山神社を訪ねるのが良いでしょう。

*陰陽の滝に飛んでくるもの。それは、鎌倉カントリークラブから飛んでくるゴルフボールです。不動堂、陰陽の滝の裏側はすっかりゴルフコースとして開発されてしまいました。