今回は、鎌倉市内に残る古道を訪ねましょう。幕府が置かれた大倉の地から東に向かい、六浦に至る金沢街道の裏道に当たる田楽辻子です。滑川に沿った車もほとんど通らない狭い道ですが、いくつかの史跡もあり、興味深い道です。途中足を伸ばして源頼朝の創建した勝長寿院や、山を越えて大町方面への抜け道だった釈迦堂切通(通り抜けられませんが)を訪ねましょう。

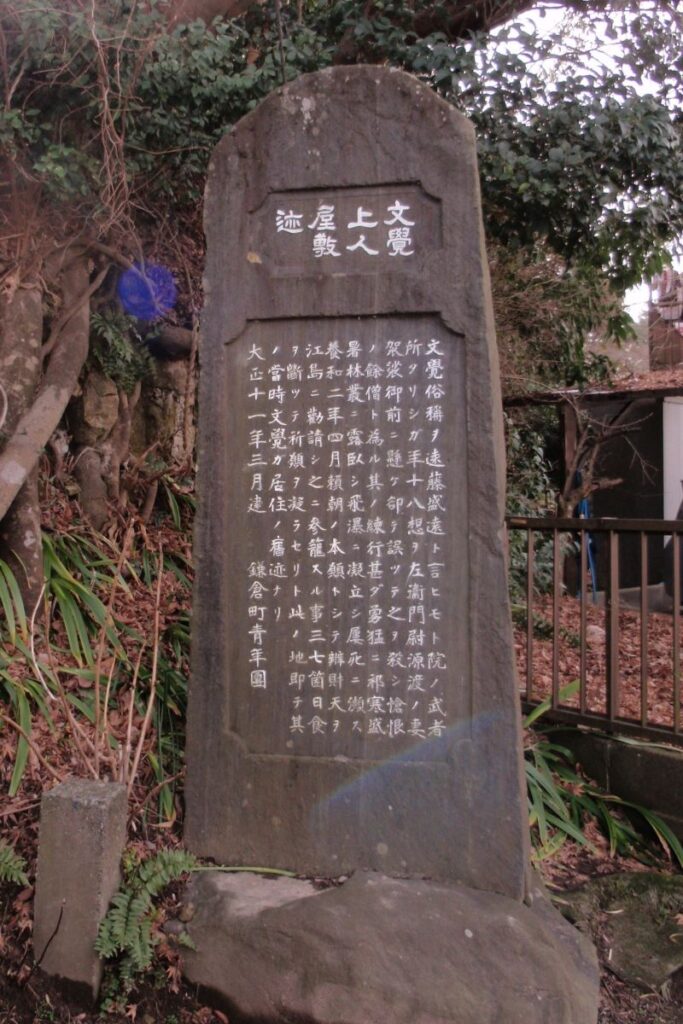

文覚上人屋敷跡-①

岐れ道でバスを降り左の鎌倉宮に向かう道ではなく、右の金沢街道に進みます。しばらく行くと右手に入る狭い道があり、そこを入ると橋があります。この橋は大御堂橋といい、ここからが田楽辻子となります。田楽辻子はここから滑川に沿って報国寺までの道を言います。

昔、釈迦堂があったころ田楽師が住んでいたのでこの名があり、辻子とは通り抜けることのできる小径を言います。その道沿いにはかつて有力な武将の屋敷や大寺院が建てられていました。

- 大御堂橋 大御堂とは今はなき勝長寿院のことです。

- 文覚上人屋敷跡 大御堂橋を渡るとすぐに「文覚上人屋敷跡」の石碑があります。

碑文には次のようにあります。

文覚俗称を遠藤盛遠と言い、もと院の武者所たりしが、年十八、想を左衛門尉源渡の妻袈裟御前に懸け卻て誤って之を殺し、愴恨の餘、僧と為る。其の錬行甚だ勇猛に祁寒盛暑林叢に露臥し飛瀑に凝立し屡死に瀕す。養和二年四月頼朝の本願として辨財天を江島に勧請し之に参籠する事三七箇日食を断って祈願を凝らせりと。此の地即ち其の当時文覚が居住の旧迹なり。

大正十一年三月建 鎌倉町青年団

文覚は碑文にもあるとおり、遠藤盛遠という武士でしたが、18歳の時、源渡の妻袈裟御前に好意を寄せ、誤って殺してしまったことから出家し、熊野山の那智の滝に打たれるなどの荒行を積んで名を高めました。しかし、京都神護寺の再興を後白河法皇に強訴したため伊豆に流され、蛭が小島に流されていた源頼朝と知り合い、その挙兵を強く勧めたのです。

頼朝が鎌倉に入ってから、文覚は頼朝父の義朝の頭蓋骨をどこからか探しだし、頼朝に提出しました。頼朝はそれを大事にして後に勝長寿院を創建してその地に葬りました。その墓石というものが次に訪ねる勝長寿院跡に残されています。

また文覚は、頼朝が奥州藤原氏を討とうとしたときに、碑文にあるように江ノ島に弁財天を勧請して敵の藤原氏の調伏を祈願しました。

文覚はその特異な風貌からも当時からよく知られた人でした。その荒行は特に有名で、極楽寺坂の成就院や材木座の補陀落寺には荒行をする文覚像があります。

2022年のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の十三人」では、あの市川猿之助が演じていました。

- 田楽辻子の入り口 このあたりは雪ノ下5丁目。ここから入っていきます。

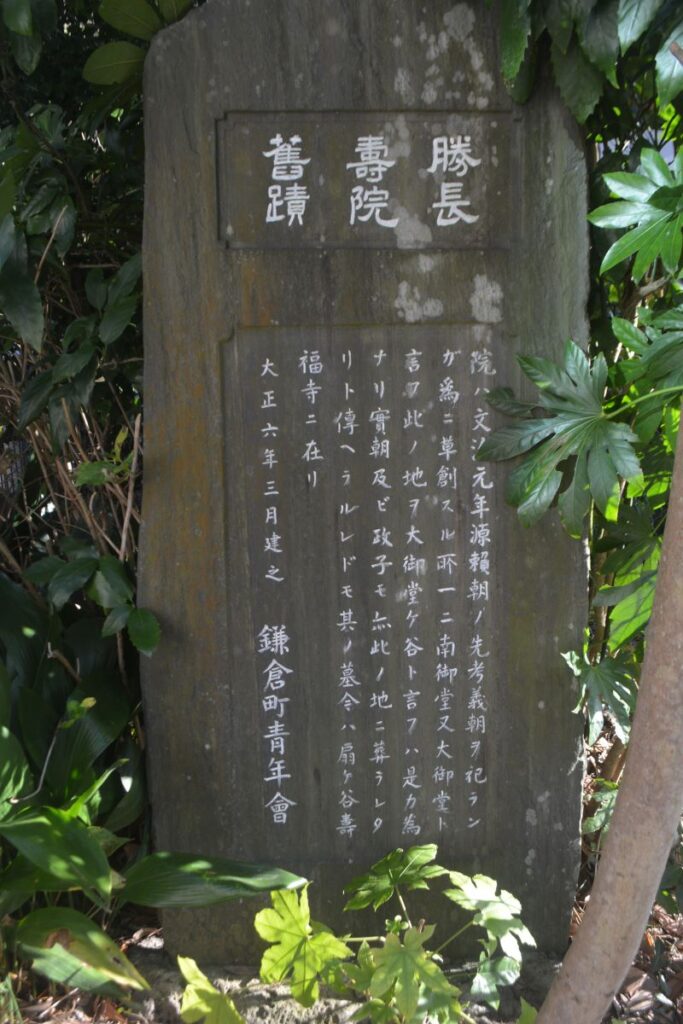

勝長寿院跡-②

大御堂橋をわたって少し行ったところで田楽辻子から外れ、足を伸ばして勝長寿院跡を訪ねます。しばらく住宅街を入っていくと、左手に木立があります。そこに勝長寿院跡の碑と、小さな五輪塔などが並んでいます。

碑文には次のように記されています。

院は文治元年源頼朝の先考義朝を祀らんが為に草創する所、一に南御堂又大御堂と言う。此の地を大御堂ヶ谷と言うは是が為なり。実朝及び政子も皆此の地に葬られたりと伝えられども其の墓今は扇ヶ谷寿福寺に在り

大正六年三月建之 鎌倉町青年会

大正六年は1917年。碑そのものが百年以上経っています。

- 勝長寿院とは

現在は石碑が残るのみとなってしまった勝長寿院は、源頼朝が父の義朝の菩提を弔うため建立した寺で、鶴岡八幡宮寺・永福寺とともに鎌倉の三大寺院として偉容を誇っていました。

勝長寿院は、頼朝が源氏のために建てた寺院とも言えます。頼朝の父源義朝は平治の乱で敗れて落ち延びる途中、尾張国で長田忠致によって捕らえられ、従者の鎌田正清(政家ともいう)とともに殺されて、首は京都に送られました。その首は行方不明になっていましたが、文覚上人が見つけ出して鎌倉に持ち帰り、頼朝に届けました。頼朝は父義朝とその忠実な家臣の供養の為に1185(文治元)年、この勝長寿院を創建しました。その棟上げ式の日に、壇ノ浦での平家滅亡の知らせが届き、頼朝はたいそう喜んだのです。

勝長寿院には黄金の阿弥陀仏を本尊とし、その威容から大御堂といわれていましたが、源家三代の滅亡、度重なる大火と幕府の滅亡、さらに室町時代の鎌倉公方の衰退という栄枯盛衰の歴史のなかで消滅してしまいました。

その点では永福寺と同じですが、永福寺がかろうじて寺域のほとんどが開発されずに残ったのに対し、勝長寿院跡は江戸から明治、そして現代へと時間がたつうちに、寺院の面影は全く失われ、住宅地とかしてしまいました。またそのために発掘調査も行われず、今に至っています。

なお、横須賀・芦名の浄楽寺は鎌倉にはない運慶作の仏像があることで知られていますが、このお寺は「勝長寿院」という扁額を掲げており、勝長寿院が焼亡したときにこちらに移ってきたのだ、と伝えています。

- 源義朝と鎌田正清の墓石

此の二つの五輪塔は、大きい方が頼朝の父、源義朝で、小さい方がその家臣鎌田正清(ここでは政家とある)の墓標です。鎌田正清は平治の乱で敗れて落ち延びた源義朝に従い、尾張国で長田忠致によって殺された人です。

- 源実朝と政子の墓

『吾妻鏡』によれば源実朝はたびたび勝長寿院を訪ねており、『金槐和歌集』にはその時の歌が何首か収められています。実朝は12019(承久元)年1月27日、鶴岡八幡宮寺で前将軍頼家の子の公暁によって討たれ不慮の死を遂げ、翌日この勝長寿院に埋葬されたとあります。母の政子は実朝の菩提を弔うため、運慶作の実朝の持仏を本尊として新御堂を建立しました。

その政子も1225(嘉禄元)年に没し、同じく勝長寿院に葬られました。しかし、勝長寿院の廃絶とともに実朝と政子の墓はどこに行ったかも判らなくなってしまいました。石碑にあるように、今では寿福寺の小さな五輪塔が実朝と政子の墓といわれていますが、実際にはそれらは後の供養塔であろうと考えられています。 → 寿福寺・政子と実朝の墓

源実朝が勝長寿院で詠んだ歌 『金槐和歌集』より

七月十四日の夜、勝長寿院のらうにはべりて月さし入たるをよめる

ながめやる 軒のしのぶは 露のまに いたくなふきそ 秋の夜の月

田楽辻子に戻り、滑川沿いの道を右に進みます。滑川が大きく湾曲しています。

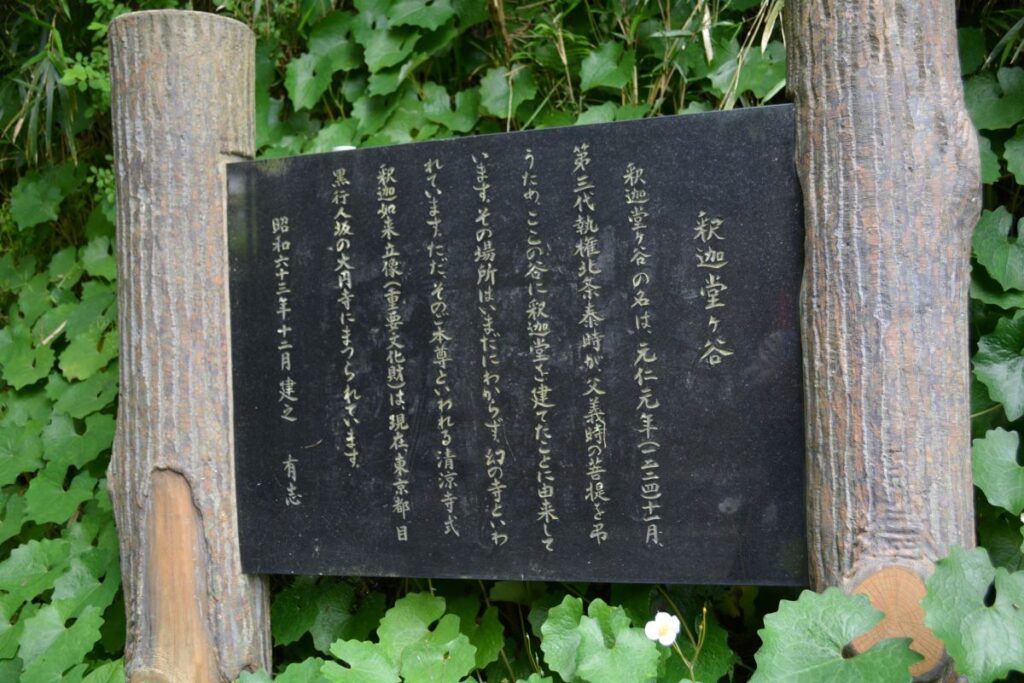

釈迦堂切通への道-③

しばらく進んで行くと、釈迦堂切通入り口の道標があるので、右に入っていきます。この奥深い谷戸は、鎌倉時代には「釈迦堂」があったところですが、現在は廃寺となってしまし、釈迦堂ヶ谷という地名だけが残されています。

- 釈迦堂切通 北側の入り口

道の奥を左に入ると釈迦堂切通の北川の入り口につきますが、現在はご覧のような看板があって通ることができません。かつてはここに見事な手彫りのトンネルが在り、南側の大町方面に抜けられたのです。

崖崩れの恐れがあるということで、鎌倉市が通行止めにして安全が確保できるよう工事中です。貴重な文化遺産でもある切通であり、観光資源でもあるので早い復活が望まれます。

上杉家屋敷跡-④

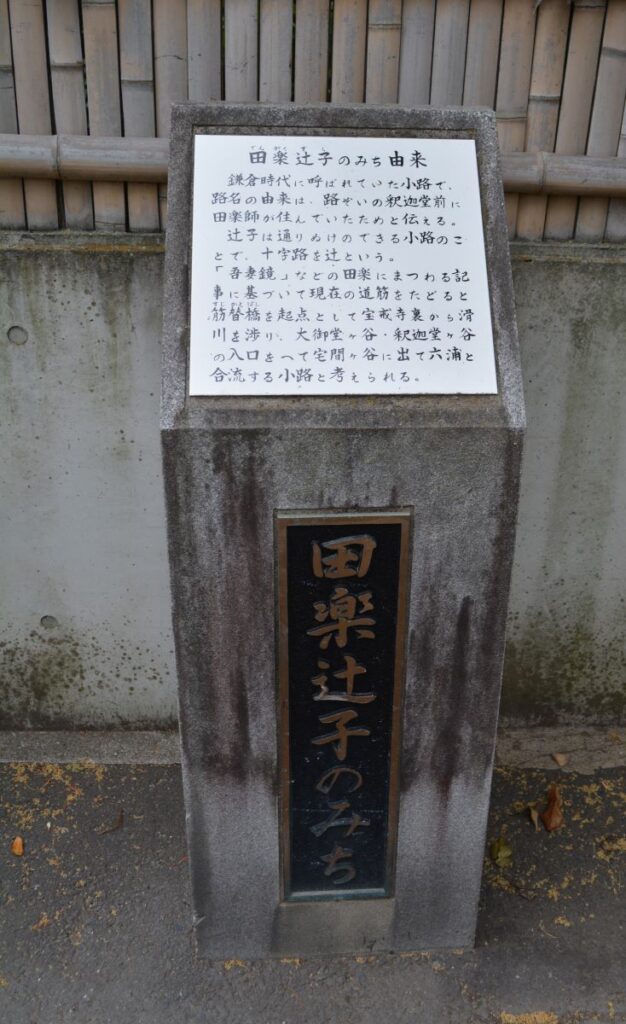

田楽辻子にもどり、しばらくいくと小さな十字路に出ます。そこには田楽辻子を説明する看板と、上杉家屋敷があったことを示す石碑があります。左に行くと滑川に沿って金沢街道の杉本寺前にでます。右の道は犬懸ヶ谷といわれる谷戸に入り、衣張山の登り口につきます。これは「平成巡礼道」といわれています。

田楽というのは、鎌倉時代に流行していた芸能の一つで、その踊りを生業としていたのが田楽師です。このあたりに田楽師が住んでいたので、この小路のなが起こったようで、『吾妻鏡』にもでてくる古い地名です。

田楽と言えば、鎌倉幕府末期の執権北条高時がそれにおぼれ、幕政を顧みなくなったことが滅亡の一因となったとも言われていることが思い出されます。

辻子とは鎌倉市内の大路や小路から分かれて通り抜けることのできる道のことです。辻子だけで「道」意味しますから「○○辻子の道」という言い方は正しくないですね。

- 上杉朝宗及氏憲邸跡

このところを犬懸ヶ谷とい、古来、名越方面への間道として重要で、室町時代には上杉氏の一族の犬懸上杉氏の屋敷がありました。上杉氏は藤原氏の出身で六代将軍宗尊親王に従って鎌倉に下り、足利氏との血縁関係を結び、室町時代には鎌倉公方足利氏を支えて関東管領を務めて有力となりました。

上杉氏は鎌倉の各地に四つの家(扇谷・山内・犬懸・宅間)に分かれて屋敷をもちました。そのうちこの地に住んだのが犬懸上杉氏の朝宗とその子氏憲でした。

特に上杉氏憲は出家して禅秀と号し、関東管領となりましたが、鎌倉公方足利持氏や同じ上杉の山内上杉氏と対立し、1416(応永23)年に反乱(上杉禅秀の乱)を起こしました。しかし敗れて雪の下で自刃しました。

朝宗は足利氏満、満兼に歴任し入道して禅助と号す。人称して犬懸の管領という。その子氏憲嗣て持氏の執事となり入道して禅秀と号す。然るに後持氏と隙あり応永二十三年氏憲は持氏の叔父満隆等と謀り満仲を奉じて兵を起せしも遂に敗れ翌年正月一味と共に雪ノ下の鶴岡別当坊に自盡す此所は即ち其邸なり

昭和十年三月 鎌倉町青年団建

現在の田楽辻子は報国寺前に出たところで終わりです。報国寺の前の道が、江戸時代には杉本寺から逗子の岩殿寺への巡礼古道でした。

ほんの短い道のりでしたから、まだ時間がたっぷりあるでしょう。ここから報国寺、さらに奥の華頂宮邸を訪ねるのも良いでしょう。

散策の一休み処

田楽辻子、釈迦堂ヶ谷の入口にある。

沖縄料理のリーズナブルなお店。

麺そうれ

田楽辻子の路地にある民家風カフェ。

ここから入って右の家の玄関へ。

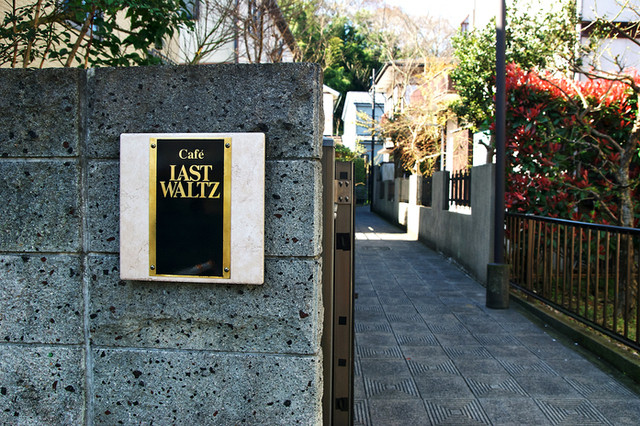

カフェ LAST WALTZ

田楽辻子の十字路から滑川に沿って

金沢街道にでる途中にある。

和喫茶 金魚の栖

田楽辻子や報国寺からの帰り道、

華の橋のたもとにある。

カフェレストラン GEN