大宝寺 佐竹屋敷跡

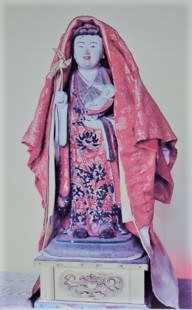

この辺り一帯は鎌倉幕府の御家人佐竹氏の屋敷があったところで、昔から佐竹屋敷と云われています。佐竹氏の先祖の新羅三郎義光が兄の源義家とともに後三年の役に出征したときに、この地に館を構えたのが始まりと云います。その子孫の佐竹義盛が室町時代の応永6(1399)年に出家し、この地に多福寺を建て、一時衰えた後、文安元(1444)年に日蓮宗の日出上人が再興し、日蓮宗大宝寺となりました。裏の山を佐竹山といい、西側に新羅三郎義光の創建と伝えられる八雲神社があります。本堂の正面には日蓮上人像がありますが、本尊は三宝諸尊と云われる釈迦如来と多宝如来などです。いずれも17cmほどの小像ですが天正13(1585)年の鎌倉仏師丹後作の胎内銘文があります。左側に日出上人と新羅三郎義光像、右側に出世大黒天と鬼子母神像が安置されています。

大宝寺データ

- 宗派 日蓮宗

- 山号院号 多福山一乗院

- 寺号 大宝寺

- 開基 佐竹義盛

- 創建 応永6(1399)年

- 再興 文安元(1444)年 一乗院日出上人

- 本尊 三宝諸尊

- 通称 佐竹屋敷

ミニガイド

- 新羅三郎義光 源義光は頼義の三男で、園城寺の守神である新羅明神社で元服したことから新羅三郎と云われ、その子孫から佐竹氏・武田氏・山本氏・平賀氏など有力な武門が派生しました。大宝寺の境内右手には新羅三郎の守護神とされた多福明神が祀られています。本堂を出て裏手の山際の墓地入口に「新羅三郎義光墓」と伝えられる宝篋印塔があります。これは時代的には合わないので、墓ではなく、供養塔と思われます。

- 佐竹一族 佐竹氏は常陸国に勢力を蓄えていました。源頼朝が旗揚げした時、佐竹隆義は同じ源氏でありながら同調しなかったので、頼朝は1180年の富士川の合戦で平氏を破ると、一旦鎌倉に戻り、関東の制圧を優先、佐竹氏を討ちその所領を没収しました。その後、隆義の子秀義は許されて頼朝に従い、奥州出兵で勲功を立て、御家人として幕府に仕えました。戦国時代には常陸から北関東一帯に大きな勢力を築き、豊臣秀吉から常陸54万石余を安堵され水戸を居城としました。しかし関ヶ原の合戦に際して上杉氏とともに徳川家康に敵対したため、所領を没収され、1602年に秋田20万5千石に転封されました。以後、幕末まで秋田藩主として14代続きました。

- 子育て鬼子母神 鬼子母神には、次のような由来があります。古代インドのマガダ国の時代、ハーリティ(訶梨帝)は般闍迦という鬼神と結婚し、500人の子供を産み、それを養うため、他人の子供をつかまえては食べさせていた。人々は嘆き悲しみ、彼女を「鬼子母」と呼んで恐れ、外に出なくなってしまった。その話を聞いたお釈迦様は、ハーリティが留守の間に、彼女が一番かわいがっていた末っ子の嬪迦羅を隠してしまった。帰ってきたハーリティはたくさんの子供の中に最愛の子がいないことに哀しみ、七日七晩探したが、見つからなかった。最後にお釈迦様に尋ねると、「500人いるこどもの中の一人がいなくなって悲しいのなら、一人二人の子しかいない親にとって、その子を失う哀しみはどれほどか」と諭されたのだった。ハーリティはその後、他人の子を食い殺すことをやめ、お釈迦様に仕えて人々に安楽を与えるようになった。こうして子を食い殺す恐ろしい鬼神から、安産や子育てを助ける母神として信仰されるようになった。

鬼子母神像は乳児を左手に抱き、右手に多産のシンボルである石榴の木を持っていることが多く、特に日蓮宗では篤く信仰されています。「恐れ入谷の鬼子母神」として知られるのは台東区入谷の真源寺の鬼子母神のことです。

ミニギャラリー